不確定性原理

|

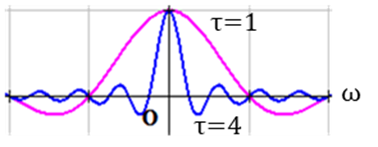

t軸でパルス幅Δtを狭くするとω軸でスペクトル幅Δωは広がる。両方を同時に狭くすることはできず下限がある【不確定性原理】

ここで幅Δt, Δωは、実信号x(t)とその周波数スペクトルX(ω)の標準偏差である

等号が成り立つのはパルスがガウシアンのとき

|

例えばパルス幅2τの矩形パルスのフーリエ変換は前項で計算したように

![]()

だからパルス幅を狭くすると、スペクトルの幅は広がる。

◇

この性質は一般に成り立つことが示せる。なお以下の計算は「やさしいフーリエ変換」(松尾博)によっている。

まず、実信号x(t)とその周波数スペクトルX(ω)に対してt軸上とω軸上の幅を次のように標準偏差で定義する。

![]()

ここで、信号のエネルギーは1に規格化されているとする。

![]()

不等式としてシュワルツの不等式

![]()

を使いたいので、ω軸の積分をt軸の積分に直すためにx(t)の微分

![]()

にパーセバルの等式を適用して(→補足-パーセバルの等式)

![]()

とすればよい。

結局、tx(t)とx'(t)にシュワルツの不等式を適用して

![]()

x(t)が実信号のとき、左辺は次のように部分積分できて

![]()

![]()

と定数になるから、

![]()

![]()

等号が成り立つのは

![]()

のとき。積分すると、信号がガウシアンのとき。

![]()

◇◇

この不等式は、量子力学ではもう少し一般化した形で知られている。(→補足-Robertsonの不等式)

![]()

すなわち非可換なエルミート演算子どうしは分散を同時に小さくできない。例えばQをかける演算と微分する演算P=ーid/dQは非可換QPーPQ=iだから

![]()

と上記の不等式になる。

◇◇◇

(補足) 実は上記の不等式とハイゼンベルクの不確定性原理は別物らしい。「ハイゼンベルクの顕微鏡」(石井茂)によると、上記のような標準偏差σ(Q)σ(P)と不確定性原理の測定誤差ε(Q)η(P)は区別して定義される。

・ケナードの不等式 σ(Q)σ(P)≧1/2

・ハイゼンベルクの不等式 ε(Q)η(P)≧1/2

前者は測定とは無関係に量子が持つ性質だが、後者は測定プロセスが含まれており

・小澤の不等式 ε(Q)η(P)+ε(Q)σ(P)+σ(Q)η(P)≧1/2

に一般化されるらしい。たしかに大学で量子力学を習った時、電子にγ線を当てる思考実験の説明と、ΔxΔpを標準偏差と定義して不等式を導く話はつながらない感じがした。