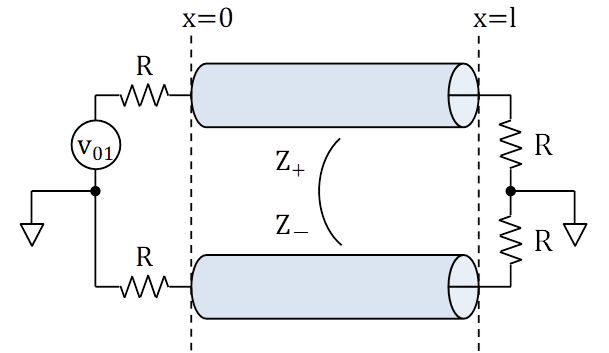

終端した結合伝送線路のクロストーク波形(RS=RT=Zg)

前々項の終端した結合伝送線路のクロストーク波形(RS=Z0,RT=∞)では、クロストーク波形の式を次の条件で簡単な形にできた。

(1) 受信端はハイインピーダンス(RT=∞) すなわちΓT+=ΓT-=1

(2) TEM波だとしてevenモードとoddモードの伝搬速度は同じ(τ+=τ-=τとおく)

このうち条件(1)を

(1') 送信端と受信端を同じ抵抗値(RS=RT=R)で終端する。すなわちΓS+=ΓT+ =Γ+ ,ΓS-=ΓT-=Γ-

に変えても簡単な形になる。

◇

条件(1')(2)を適用すると、式はv01でくくれて簡単な形に整理できる。

【能動側】

![]()

![]()

【受動側】

![]()

![]()

◇◇

ここで前項で示したように、RをZ+とZ-の相乗平均になるように選ぶと

![]()

になるから

【能動側】

![]()

![]()

【受動側】

![]()

![]()

これらの第1式と第4式から次のことがわかる。すなわち、結合伝送線路を送受信端共にR=√(Z+Z-)で終端したとき、能動側は送信端のクロストークノイズがなくなり、受動側は受信端のクロストークノイズがなくなる。ただし、実際の設計でこのような条件を使うことはないように思う。

◇◇◇

この式を使って波形を描いてみる。

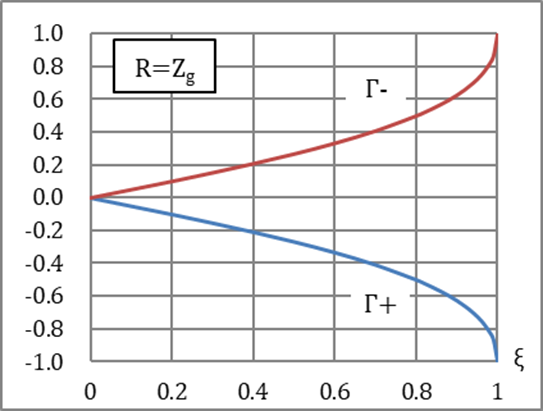

前々項と同様に、反射係数を、クロストーク係数ξとRをZ0でノーマライズした無次元パラメータ

![]()

を使って書き直すと

![]()

ここでRはZ+とZ-の相乗平均になるように選んだから

![]()

この値を代入すると

![]()

結局、反射係数はパラメータξによって決まり次のグラフのようになる。

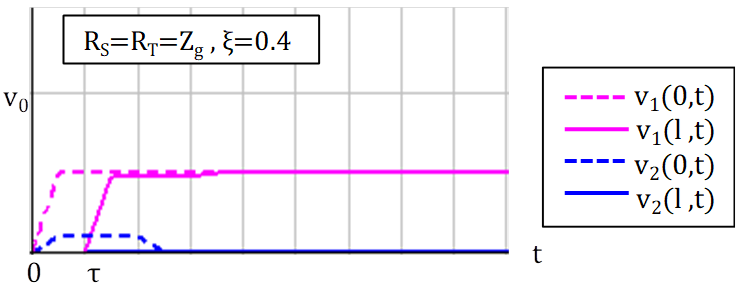

能動側の入力波形は、振幅1、立ち上がり時間tr=0.5τの台形波形とし

パラメータは前々項と同じξ=0.4として、Functionviewerで波形を描くと次のようになる。(赤が能動側、青が受動側)

前々項のRS=Z0,RT=∞のときの波形と比べると、クロストークは小さくなっている。

◇◇◇

上記の式を時間経過ごとの振幅がわかる形に書き換える。次の恒等式を使って隣接する項どうしをくくると

![]()

【能動側】

![]()

![]()

【受動側】

![]()

![]()

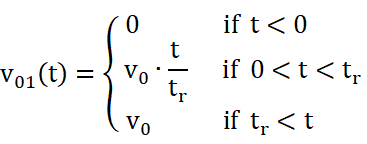

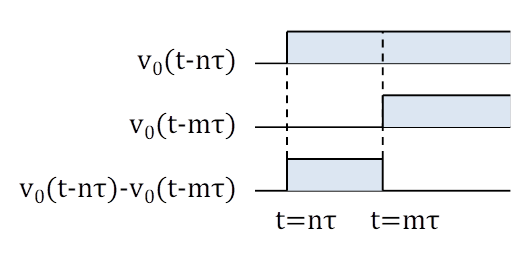

ここで能動側の入力v01(t)がステップ波形だとすると

![]()

v01(t-nτ)-v01(t-mτ)は時間 nτ< t <mτの振幅を表しているので

時間経過ごとの振幅は次のようになる。

【能動側】

![]()

![]()

【受動側】

![]()

![]()

|Γ|<1であることに注意すれば、クロストークの振幅は急速に減衰していくことがわかる。

一番大きい最初(n=0)のパルスに注目すると

![]()

となり、前々項と同じ程度の振幅になっている。