「金額別ターンテーブル」でパーフェクトが出る確率

|

順に出される料理5皿の金額を、選択肢から選んで1つずつ当てていくゲームにおいて ・5皿とも当たるパーフェクトの確率は0.8% (=1/5!) ・1皿も当たらない逆パーフェクトの確率は20% (=1/5) ・当たる皿の数の期待値は2皿 (=107/60) |

「金額別ターンテーブル」とはテレビ番組「ペケポン」の1コーナーで、ルールは「各料理店から出された自慢の5皿を順番に試食していき、その料理がいくらかを500円、2500円、5000円、1万円、3万円の中から選んで1つずつ当てていく」というものである。

もし当てずっぽうに答えるとパーフェクト、逆パーフェクトはどのくらいの確率で起こるだろうか?

まずパーフェクトになる確率は、1皿目が当たる確率は1/5、2皿目が当たる確率は1/4、...となるが最後の2皿になったときは注意が必要で2皿のうち一方が当たれば他方は自動的に当たるので確率は1/2であり、全部をかけて (1/5)・(1/4)・(1/3)・(1/2) =1/120=0.8%になる。同様にして逆パーフェクトになる確率は、1皿目が外れる確率は4/5、2皿目が外れる確率は3/4、...、4皿目が外れる確率は1/2であり、4皿目が外れば最後の皿も自動的に外れているので、全部をかけて (4/5)・(3/4)・(2/3)・(1/2) =1/5=20%になる。

番組では2013年10月時点でのべ68人中3人(天童よしみと大泉洋と芦田愛菜)がパーフェクト達成、4人(上地雄輔と仲村トオルと羽鳥慎一と大竹しのぶ)が全問不正解の逆パーフェクトを達成しているので、次表のように出演者の予想は当てずっぽうよりずっとよい。

|

|

当てずっぽうの場合 |

番組の実績 |

|

5皿とも当たる確率 |

0.8% (=1/5!) |

4% (=3人/68人) |

|

1皿も当たらない確率 |

20% (=1/5) |

6% (=4人/68人) |

◇

それでは中間の1皿から4皿を当てる確率はいくらになるだろうか。一般に

P(n,m):順に出される料理n皿の金額を選択肢から選んで1つずつ当てていって、m皿の金額が当たる確率

を計算してみる。

まずn=2皿のときは、1皿目で選択肢2個から1個を選んで当たれば(or外れれば)、残りの2皿も当たっている(or外れている)ので

![]()

n=3皿以上のときは、当たりが何皿目で出るかの場合分けをしなければならず閉じた式で書けそうにないので、代わりに漸化式を作る。

n皿中n皿当てる確率は、1皿目を選択肢n個から当てて、かつ残り(n-1)個中(n-1)皿を当てる確率だから

![]()

逆にn皿中全部外れる確率は、1皿目を選択肢n個から外して、かつ残り(n-1)個中(n-1)皿を外す確率だから

![]()

n皿中m皿(0<m<n)当てる確率は、1皿目が当たった時と外れた時に場合分けして

![]()

この漸化式をプログラム(VisualBasic)で計算すると

|

P(2,0) = 1 / 2 P(2,1) = 0 P(2,2) = 1 / 2 For n = 3 To nMax P(n,0) = 1 / n P(n,n) = 1 / Application.WorksheetFunction.Fact(n) For m = 1 To n-1 P(n,m) = (P(n-1,m-1) + (n-1) * P(n-1,m)) / n Next m Next n |

|

P(n,m) |

m=0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

mの期待値 |

|

n=2 |

50% |

0% |

50% |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

n=3 |

33% |

17% |

33% |

17% |

|

|

|

|

|

1.333 |

|

n=4 |

25% |

21% |

29% |

21% |

4% |

|

|

|

|

1.583 |

|

n=5 |

20% |

22% |

28% |

23% |

8% |

0.8% |

|

|

|

1.783 |

|

n=6 |

17% |

21% |

27% |

23% |

10% |

2% |

0.1% |

|

|

1.95 |

|

n=7 |

14% |

21% |

26% |

24% |

12% |

3% |

0.4% |

0.02% |

|

2.092 |

|

n=8 |

13% |

20% |

25% |

24% |

13% |

4% |

0.7% |

0.1% |

0.003% |

2.218 |

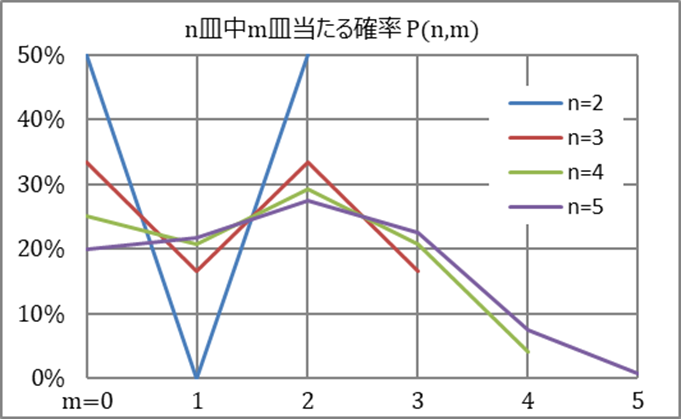

この結果によると5皿中0,1,2,3皿当たることが同程度で起こりやすく、期待値2皿である。

◇◇

冒頭の5皿の場合にパーフェクトが出る確率の計算方法を思い出すと、m皿当たる確率P(n,m)をzmの係数とする母関数が求められそうである。

![]()

すなわちn=2のときは

![]()

で、nが増えるごとに1皿目が当たる確率1/nと外れる確率(n-1)/nの和をかけていけばよく

![]()

となると予想される。ベルヌーイ試行だとn回中k回当たる確率は2項分布になって母関数は(z+1)nになるが、この確率分布は試行するたびに選択肢が減っていくので、母関数も(z+1)nに似ているが各因子が異なる形になってしまう。

実際に母関数が上式になるのか漸化式を使って確かめてみると、

![]()

![]()

![]()

ここで

![]()

と定義すると、上記の漸化式はm=0,nのときも成り立つ

![]()

したがって和の範囲をm=0からnに広げて漸化式を使えば

![]()

![]()

![]()

と母関数の漸化式が得られる。これから

![]()

![]()

![]()

と母関数が求められる。母関数を使うと確率の和が1になっていることが確かめられる。

![]()

また、当たる皿の数kの期待値も求められる。

![]()

ここで母関数の微分は因子ごとに微分して

![]()

![]()

だから

![]()

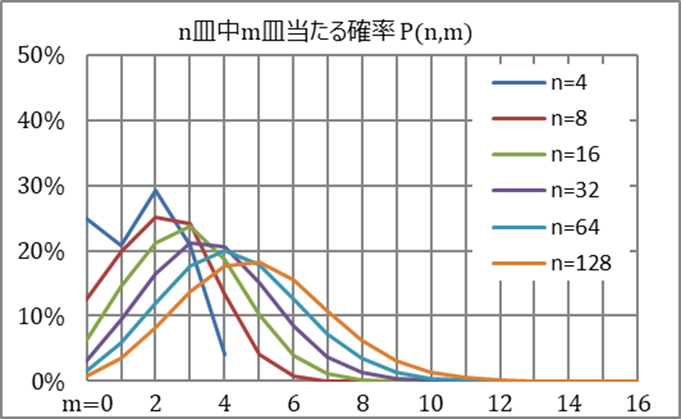

結局、当たる皿の数の期待値は皿の数nが増えると調和級数(log(n))のようにゆっくり増えていく。グラフで見てみるとnが増えると分布の山も右へ移動していくのがわかる。前項のコイントスのように分布の漸近形が求められるのかはわからない。

◇◇◇

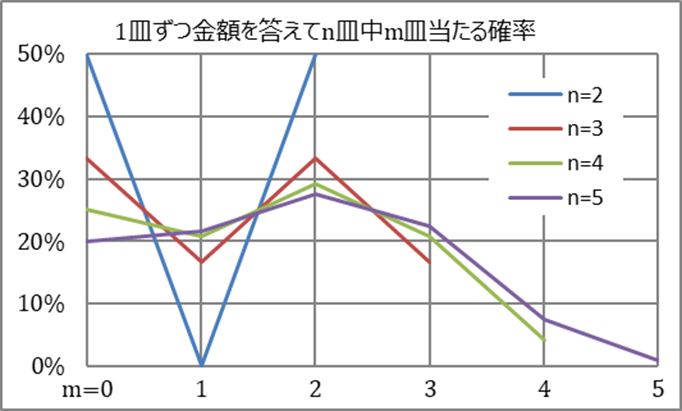

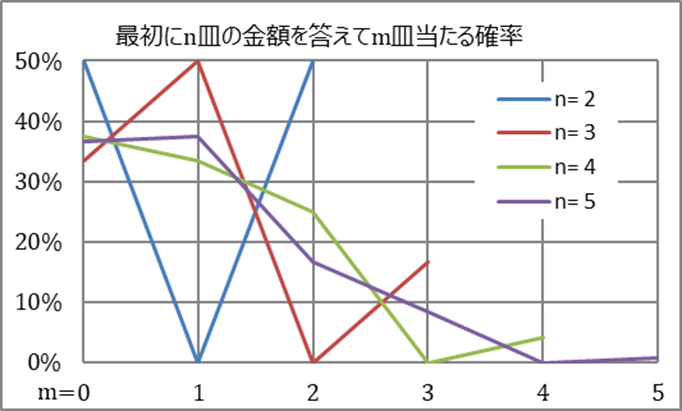

もしルールを少し変えて、1皿ずつ金額を答えていくのではなく「最初に全部の皿の金額を答える」ことにすると、n皿中m皿が当たる確率は、n個を並べる順列のうちm個が固定点(当たり)になる確率だから、完全順列の項で計算したように分布は次図のようになる。

当然のことながら、最初に全部の皿の金額を答える方がずっと当たりにくく、また皿の数nが増えても当たる皿数の期待値は増えない。