すごろくが後戻りなしで上がれる確率

|

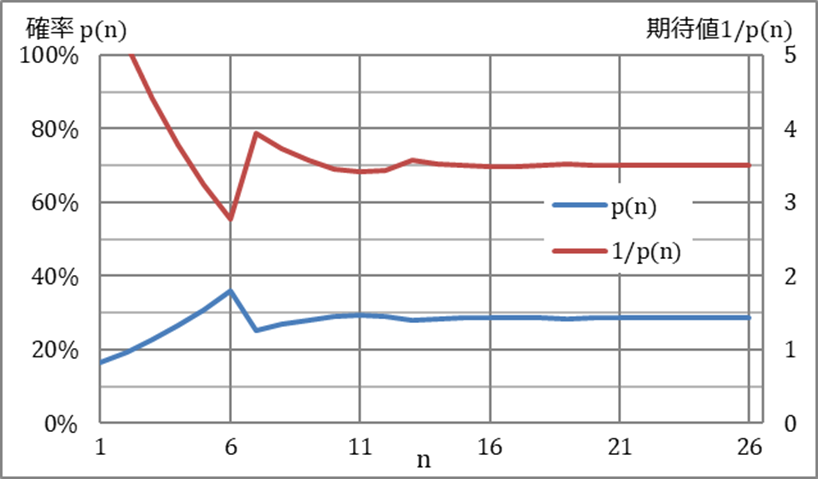

・すごろくが後戻りなしで上がれる確率は29% (実際の双六では29%もの高い確率で上がれないような気がするが、3マス戻るとかいろいろな仕掛けがしてあるせいかもしれない) |

前項の(期待値)×(確率)=1で思い出したのが、昔公務員試験で出た「すごろくで、ちょうど100番目のマスに止まる確率は次のどれに近いか?」という問題である。初等的な求め方は、(ちょうど100番目のマスに止まる目の出かた)÷(100番目のマスを超えたら終わりという条件で目の出かたの総数)を計算することになるが、この分子も分母も簡単には求められそうにもない。この問題のミソは厳密な値でなく近い値を求めればよいという点で、

サイコロを1回振ると平均(1+2+3+4+5+6)/6=3.5マス進むので、ある特定のマスに止まる確率はこの逆数の1/3.5=29%

と考えればよいのである。この答えに気づいたのは試験の何日か後であるが、このように

確率を期待値の逆数として計算して、直接計算した結果と本当に一致するのか、また両者にはどういう関係があるのだろうか

ずっとぎもんだった。

◇

そこで確率を直接計算してみた。さすがに上記の初等的な方法は無理そうだが、ちょうどn番目のマスに止まる確率をpnとおくと漸化式が作れる。すなわち、1回前を考えると、n-1番目からn-6番目のマスにいれば次は1/6の確率でちょうどn番目のマスに止まるから、漸化式は

![]()

となる。n-6番目のマスからは複数回でn番目のマスに行くパターンもあるが、これらはちゃんとpn-1等に含まれているから大丈夫。

境界条件はn=1から始めると

![]()

![]()

だが、負のマスから始めて

![]()

と定義すれば、漸化式(1)はn≧1で成り立つ。

表計算ソフトで最初の方の項を求めてみると、確かに1/ pnは1回で進めるマスの期待値3.5に収束しそうである。

この隣接7項の漸化式(1)を解くため

![]()

![]()

とおいて係数を計算してみると

![]()

![]()

となるので、α=1とすると漸化式は

![]()

![]()

と変形でき、この式の値はnによらず一定であることがわかるので、

![]()

![]()

ここで、もしpnが収束値をもつと仮定すると、左辺をすべてp∞とおいて

![]()

と確かに、収束値はサイコロ1回で進む期待値3.5の逆数になっている。

◇◇

「確率論とその応用(第2版)」(フェラー)のXI章によると、pnの母関数があれば、母関数の分母=0になる根αkを数値計算で求めて、部分分数1/(z-αk)に展開し、分数を級数Σ(z/αk)nに直して、pnが求められるとあったので、この方法を使って上記の漸化式を解いてみる。

漸化式を、もう一度書いておくと

![]()

![]()

またpnの母関数を

![]()

とおく。ここでpnは確率分布ではないのでP(1)=1にはならないことに注意。

まず、P(z)にzkをかけるとインデックスがずらせるので

![]()

これを使えば漸化式(1)はP(z)の方程式に直せて

![]()

![]()

![]()

![]()

したがって母関数は

![]()

となるが、n=0の定数項は分けておいた方がこの後の計算に都合がいいのでそうしておく。

![]()

分母=0の根としてすぐわかるのはz=1だから(z-1)で因数分解すると

![]()

となるから、次のように部分分数展開できる。

![]()

括弧内の第2項の分母を

![]()

とおくと分子はその微分になっているので

![]()

となる。あとは分母R(z)=0の根α,β,γ,δ,εを求めて

![]()

と因数分解すれば、簡単に部分分数展開できて

![]()

したがって

![]()

それぞれの部分分数は

![]()

と級数展開されるから

![]()

これでpnの閉じた式が求められた。

![]()

ここでα,β,γ,δ,εは次の方程式の根である。

![]()

◇◇◇

pnがn→∞で収束するためには、根の絶対値が1より大きくなければならないが、これは次のように示せる。

z=1はあきらかにR(z)=0の根ではないのでz≠1として

![]()

絶対値をとると

![]()

ここで|z|<1ならば

![]()

|z|=1ならば

![]()

となるのはz=1のときしかないが、これはありえなかった。

結局、|z|≦1ではR(z)=0にはなり得ない、すなわちR(z)=0の根の絶対値は1より大きい。したがって、pnはn→∞で収束することが示せた。

◇◇◇◇

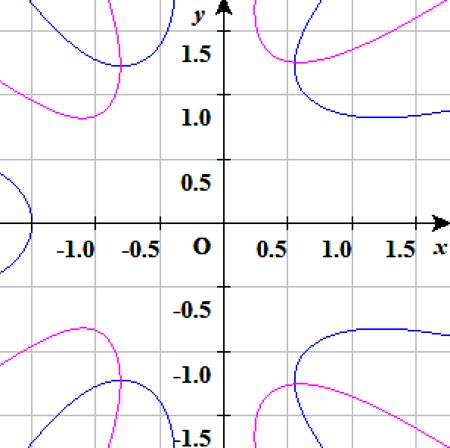

実際に、R(z)=0の根を数値計算で求めてみる。z=x+iyとおいてR(z)の実部と虚部を計算すると、

![]()

![]()

R(z)の実部=0と虚部=0の曲線をFunctionViewerで描いて交点を求めると

![]()

したがって

![]()

![]()

![]()

この近似式で計算してみると、小数点第2位まであっている。