補足 - 特異値分解

|

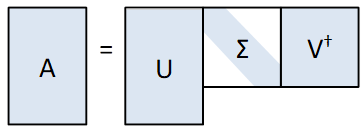

任意の行列Aは対角行列Σとユニタリ行列U,Vに分解できる。 Σの対角要素(特異値)は非負で大きい順に並べる。

|

特異値分解を図形でイメージすると、

・行列をかけることは、回転・鏡映U,Vと伸縮Σの組み合わせ。

・伸縮Σは球から楕円体への変換で、対角要素σは楕円体の各軸の半径。

である。

◇

特異値分解は固有値分解を経由して計算できる。なぜなら、特異値分解の式

![]()

からA†Aを作ると

![]()

A†Aの固有値分解の式になっているので、A†Aを固有値分解すればAの特異値分解が求められる。

|

特異値分解の計算手順: (1) m行n列のAからn行n列のA†Aを作る (2) A†Aは半正定値のエルミート行列になるからユニタリ行列Vで対角化できる(固有値分解) (3) σ=√λ としてn行n列のΣを作る (4) U=AVΣ―1からユニタリ行列Uを求める |

ただし、この方法は(2)固有値分解の安定性がよくないので、数値計算では別のアルゴリズムが使われるらしい。

◇◇

手計算の例) (この例は適当なU,V,Σから作りました)

![]()

![]()

固有値は

![]()

![]()

![]()

![]()

固有ベクトルは、符号がなるべく正になるように選んで

![]()

![]()

したがってユニタリ行列Vは

![]()

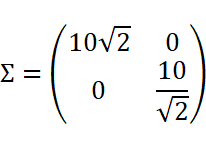

特異値は、固有値の正の平方根をとって

もうひとつのユニタリ行列Uは

![]()

![]()

これで、特異値分解が求められた。

![]()

![]()