|

最小2乗法の連立1次方程式A†Ax= A†bにおいて対角要素にゲタをはかせると、係数A、bの誤差に対して解xαの誤差が極端に増幅されるのを防げる(チホノフの正則化)

ここでαは、A、bの誤差δに合わせて

となるように決める。この左辺はα=0から∞まで動くときx0からbまで単調増加するから、与えられたδに対してαが一意に決まる |

連立1次方程式を解いていると、計算の途中で桁落ちして解が不安定になることがある。桁落ちするのはデジタル回路(浮動小数点表示)のせいであり、桁落ちしやすさはアルゴリズムのせいであるが、そもそも係数A、bが解xを不安定にする特徴をもっている場合がある。ざっくり言うと

・行列をかけることは、回転、鏡映、伸縮の組み合わせ。

・このうち長さを変えるのは伸縮つまり対角行列。(球が楕円体に変換されるイメージ)

・この対角要素に極端に大きい/小さいものがあると、その方向の誤差だけ極端に増幅されてしまう。

というわけである。そこで、対角要素にゲタをはかせれば、誤差が極端に増幅されるのを防げる。

以下、誤差がどのように抑えられるのか定量的に見ていく。なお、ここの計算は「逆問題の考え方(上村豊)」によっている。

◇

解きたい連立1次方程式を

![]()

とすると、最小2乗法による解は

![]()

![]()

であった。(この右辺の行列は疑似逆行列と呼ばれA+で表す)

![]()

◇◇

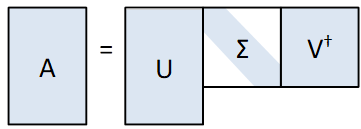

Aの特徴を調べるために、対角行列Σとユニタリ行列U,Vに分解する(→補足-特異値分解)

![]()

![]()

![]()

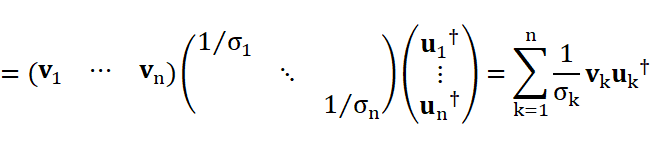

このとき疑似逆行列A+の特異値分解は

![]()

![]()

![]()

![]()

すなわち、疑似逆行列A+の特異値はAの特異値の逆数になっている。

今、定数項bがあるujの方向にεだけ変化すると

![]()

解xの変化量はvjの方向に1/σj倍になる。したがって、σjが小さいと誤差が極端に増幅される。

◇◇◇

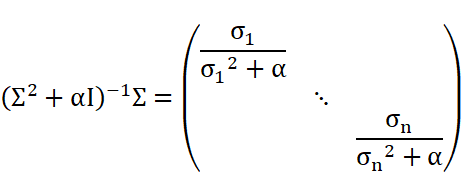

次に対角要素にゲタαをはかせると

![]()

これの疑似逆行列の特異値分解は

![]()

![]()

![]()

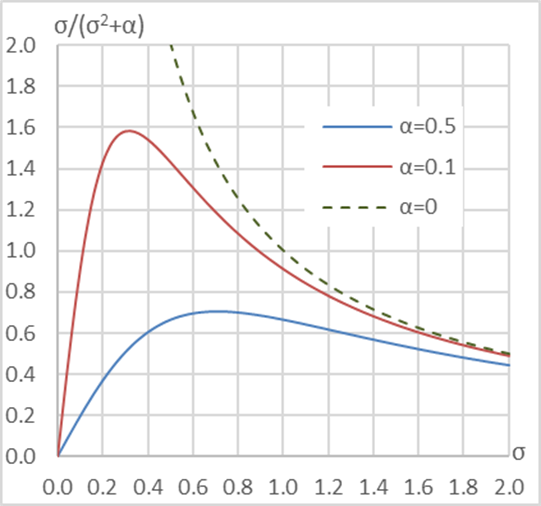

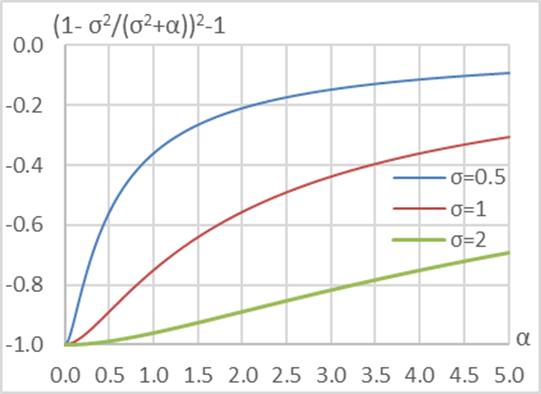

対角要素にゲタαをはかせたおかげでσjが小さくても1/σjのように発散せずに済む。(このゲタをはかせる方法はチホノフの正則化と呼ばれている)

◇◇◇◇

ゲタαは小さすぎると効かないし、大きすぎると αx=bとなって方程式の意味がない。目安としてA、bの誤差δに合わせて

![]()

となるように決める。ここで、正則化解xαは

![]()

(6)の左辺を計算してみると

![]()

![]()

式(2)、(5)から

![]()

を代入すると

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

結局、

![]()

の左辺は、α=0から∞まで動くときx0からbまで単調増加するから、与えられたδに対して必ずαが決まる

◇◇◇◇◇

上記では、解xの誤差のbの誤差に対する増幅率が1/σ倍になることは示したが、実はAの誤差に対する増幅率も上限は同じになることが示せる。そのために、行列のノルムという概念を使う。Aのノルムは、長さ1のベクトルxが動いたときのAxの長さの上限と定義される。

![]()

この定義から得られる不等式

![]()

を使って、解xの誤差をbの誤差で評価すると

![]()

また係数Aの誤差は1次までとって

![]()

![]()

だから、解xの誤差をAの誤差で評価すると

![]()

b、Aの誤差に対する増幅率は、いずれも同じ上限

![]()

で抑えられていることが示せた。(このκ(A)は条件数と呼ばれている)

ちなみに、Aを球から楕円体への変換とイメージすれば、Aのノルムは楕円体の最も長い半径、すなわち対角要素(特異値)の最大のものである。

![]()

また疑似逆行列A+の特異値はAの特異値の逆数だったから

![]()

したがって誤差の増幅率はノルムの代わりにAの特異値で表せて

![]()

結局、b、Aの誤差に対する解xの誤差の増幅率は、Aの特異値の最大/最小の比で抑えられる。