補足 - Wirtingerの微分

|

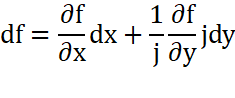

・複素変数z=x+jyのxとyの偏微分は、zとz*で偏微分するのと同じ(ウィルティンガの微分)

・実関数f(x,y)の極値条件は、xとyで偏微分する代わりにzかz*どちらかで偏微分しても同じ

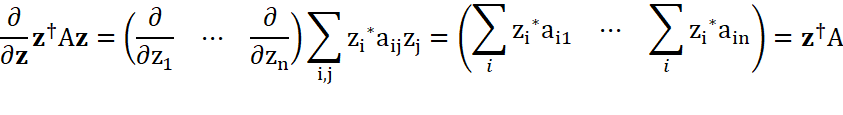

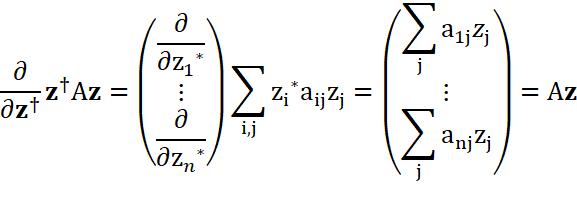

・zとz*の2次形式の偏微分は

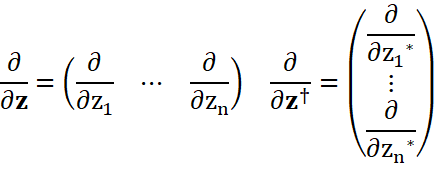

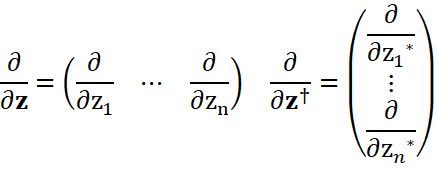

ここで偏微分のベクタは

・実変数xの場合とは異なる

・ちなみにzとz*の2次形式は複素微分できない |

複素変数z=x+jyのxとyの偏微分は、zとz*で偏微分するのと同じ(Wirtingerの微分)

![]()

![]()

![]()

![]()

◇

実関数f(x,y)の極値の条件は、xとyで偏微分する代わりにzかz*どちらかで偏微分しても同じ

◇◇

偏微分のベクタを次のように定義すると

zまたはz*の2次形式の偏微分は次のように書ける

実変数のxの場合とは異なる

◇◇◇

ちなみに複素微分可能(正則、解析的)とは

![]()

において、どの方向の偏微分も同じ値になることであり

![]()

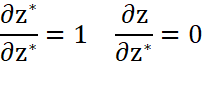

この条件をWirtingerの微分で書くと「関数値がzだけに依存してz*に依存しないこと」になる。

![]()

![]()

つまり2次形式のようにz*に依存する関数は複素微分できない

複素微分可能とは、かなり強い条件なのである。例えば、実関数は、ある点で1階微分できても2階微分できないことがある(その点の近傍だけの性質)。一方、複素関数は1階微分できれば何回でも微分できる(その点を含む広い領域の性質)。